俯仰流春二十三

习惯以一段闲聊开始胡言乱语,像是在与什么人对话。也不全然,常常引用一些感触颇深的文字,或许那也是一种对话。

二十三岁生日的回忆便应该以二十二岁生日时的照片作为开始。彼时正身处大连的星海广场,和Jumbo吹着海风坐在海滩喝酒。昏暗的灯光下能看到一些游客在布满碎石的海滩上寻找着什么,至今还能闻到那股咸咸的海风,和一丝似有若无的腥味。

//她说,离海太近了,潮水味儿、风、涛声、鱼味儿……一切一切。

//鱼可是没有味的,鼠说。

//有的,她说。说罢啪一声拉绳合上百叶窗。一住你就知道了。

//细沙击窗。

//–《1973年的弹子球》

其实并没有特别想写什么,而且随着年龄的增长,愈发觉得文笔的能力不断退化,尤为明显的一点是,再难理清杂乱的思绪。不知是因为想的更多了,还是写的更少了。

我一直秉持着个人的文学观点,文字是自己构造的一个自我世界。情感应埋藏于平实字句之下,而非浮于绚烂辞藻之上。

考虑到自己更新博客的频率,若以此为契机,写一些上一年的abstract倒也不赖。俗话说的好,90%的人不会看introduction以外的章节,此类偷懒法子,倒也合我心意。

二十二的起始,在大连。

说来也是凑巧,当时正处在毕业前夕、答辩之后的空挡。某天晚上在Magician无所事事,Jumbo凑过来说他要刷个航卡积分,要不要一起去大连转转。心想无事,便一拍即合,订了第二天的机票从萧山飞往周水子。

大连是个好地方,尤其是星海广场。在大连的几天我每晚七点都会躺在海边吹海风,能看到月光碎在摇晃的海面上,能看到玩滑板的孩子,能看到数鸽子的情侣,能看到躺在自带的凉席上听收音机的老人,瞬间就有偷得浮生半日闲的慵懒。

在大连的另外一个记忆就是在四处闲逛,(笑,说起来我确实很喜欢用脚去丈量一座陌生城市)。

首先横跨了星海湾大桥,连着引桥前后走了约2小时(6KM)。桥上的记忆确乎不多了,只记得出发前买了一杯蜜雪冰城的糯香柠檬茶作为水源储备,然而喝起来有股莫名的脚臭味,最后连袋子一起扔在了桥上为数不多的垃圾桶中。

后几天从市中心一路漫步到了东港。期间在中山广场喂了鸽子,这些鸽子倒是毫不客气,稍不留神便会直接啄破手中装有谷子的塑料袋,抢食吃。

原本是想体验体验电车,可惜与前进方向垂直,只好作罢,徒步穿越了大半个城区。

东港有个所谓的威尼斯小镇,其实是些仿欧建筑,谈不上多少精致,不过建在海边,倒也自有氛围。彼时正值海上大雾,邮轮拔锚启航,一路鸣笛,消逝在浓雾之中。记得当时特意还查了地图,目的地应该是海对面的山东烟台。

回上海那晚正赶上倾盆大雨,航班在空中盘旋了半天后重着陆在浦东机场。回校路上高架开了没多久,雨便突然停止,像是有什么阵法,把雨圈禁在了机场上空。

:)想起来那时候Jumbo一直在惦记身处川西高反的良宵,身在曹营心在汉,此趟大连之行可谓各有心事了。

回来后不久,接了招办的活,返回高中拐骗一些小朋友填报我校志愿。好在足额报销差旅,算是某种以公谋私,权当免费回家了。

XS的本部在我毕业后搬迁至东城区,此趟算是我第二次来这个新校区(头一次是为了补办团员档案)。当天大雨,从地铁站出来顶着雨一路小跑到校门口。想着能赶紧进楼躲躲雨,结果同行的招办老师还没到,以至于缺了份盖章的红头文件,只好惶惶如丧家之犬,挤在在门卫室外看屋檐挂雨。想起毕业时“母校的大门永远为你们敞开”,不禁哑然失笑。

招办的活很轻松,简而言之,找个桌子,找个凳子,拉开横幅,摆好传单,就可以等着家长上门询问了。忙活了一上午,碰到了不少学弟学妹的学弟学妹,勉勉强强从我也不甚了解的中间人套关系拉近乎,给这些人生路口的彷徨者一些小小的志愿填报建议。

出乎我意料的是,小破科的分数居然在几年间水涨船高,曾经觉得高不可攀的分数,放如今也不甚了了,大概是因为换成了全国卷吧。

干完招办的活,找当年的班主任YM吃饭,蹭卡进了教师食堂(笑,学术蝗虫)。遥想当年,在白杨校区上学的时候,每天就等着中午12:15教师食堂向学生开放,花上个十块就能吃到两荤和素食自助餐,让人怀念不已。

和YM已是四年未见了,未曾想,刚落座就问我这四年没有回去看她,是不是因为高考考得不太好。

哑然,只当是默认了,YM叹息说我们班就是自尊心强的人太多了些,不止是我,林林总总有好多人也是高考完杳无音讯。现在回看,我应该至少说些什么。很难讲我是否觉得自己的高考不甚理想,虽然开玩笑的时候总把自己语文的102分挂在嘴边。当然了,出分的时候自然是不畅快的,但细想好像也没有不合逻辑,高考毕竟是一场全面的双商测试–不知为何,总觉得大部分经历无过于锻炼自己的耐心,而非自己的能力。

当然了,按照历史唯物主义的观点,这些想法未免有些马后炮,毕竟那时已然确定毕业,也收到了PhD的offer,心境自然大不相同。

也谈论了一些执教老师的去向,说实话大部分老师彼时就已经担任行政岗,抑或功成名就,却为了组建我们这个班级重回教学一线。学生难,家长难,老师更难,而YM作为班主任,则成了两头受气的风箱老鼠。时至今日,一些老师已然退休,而另一些高迁校长/教导处主任。结束了我们这个班级,想必老师们定然拍手称快,长出一口大气。

也谈论了一些同学的去向。平心而论,我并不喜欢我的高中生活,像是行走在海底,与任何事物都隔着厚厚的水层,言语也好,思想也好,过了好几道折射,曲折,变形。作为一个契机,在毕业四年之后,从班主任那儿听了不少闲言碎语。林林总总,但简短而言,一辈子真的很长,而与此同时人生的容错率也高的令人难以置信。

吃完饭在学校里逛了逛,走马观花看了这个新校区。总体而言不算很大,结构紧凑,所谓麻雀虽小,五脏俱全。

YM提到了衔接班的计划依然在沿用,于是特意拐去了三楼,两个空闲教室中60个初三学生热热闹闹,熙熙攘攘。

恍如隔世。

回来后不久便是毕业典礼。

有种不真实感,前一晚还和狐朋狗友踩着星辰去小黑街吃烧烤,转眼就得穿着不透汗的学士服,坐在台下盯着校徽发呆。

完全不记得发言讲了什么,我也不是对发言通稿感冒的人。

唯独有两个遗憾。其一,毕业典礼前不久江校卸任,因而毕业证书上签字的是接任的封校,没能收集到江校的签名。其二,典礼嘉宾邀请了前驻美大使崔天凯,对于我这个生竞出身的人,自然没有往年的钟南山院士激动人心。

典礼后是SIST单独的学位授予仪式,老虞站在台上,依次给上台的人拔穗,合影。

SIST事先收集了大家自制的PPT,以便在恰当的时候放映在大屏上。说是自制,其实是收集来处与去处(你从哪里来?你要到哪里去?),和一句可以自由发挥的毕业寄语。我最终选择了“From Bachelor to P(ig)h(as)D(reams)”,然而写PPT时人在大连,心不在焉,竟没发现D打成了G,于是乎从PhD变为了PhG。希望不是什么一语成谶。

学位授予仪式结束以后,SIST还在楼里还为我们每人准备了纸杯蛋糕,于我而言,端着甜品找人合影是一件挺惬意的事,况且正值酷暑,逃离闷热的体育馆找点冷气避暑。

因为交换在小破科缺席了整整一年,大部分碰到的人其实已是许久未见了。

典礼往后,熟识的人都陆陆续续离开了小破科。

那段时间天天下馆子,每聚餐一次就会少一点人,校园也开始寂静起来,像是海绵一样,吸走一年的热闹,等来年另一场别离。

所谓鲜花着锦,烈火烹油,无过于此。

我在离开小破科的那天起了个大早,忙忙碌碌四处办理离校手续,像是在给自己的本科生涯销户。然而直到最后一步,办理完退宿手续,才猛然意识到似乎有什么事情发生了,攥着退宿通知单,惆怅不已。

这天是2024年7月13日,傍晚的黄昏很澄澈,很透明,我站在阳台上,甚至能看到极远处的世贸大厦。

暑假的记忆不甚明朗,毕竟毕业典礼与出发起飞只相隔了一个月。

记得跑去了一趟嘉兴,找K师傅打秋风。

嘉兴有种明显的局部脱节感,像是破茧到一半的蝴蝶。在南湖革命纪念馆周围,遍布着极其现代化的气派建筑;但在老城区有相当数量“历史”久远的建筑,甚至存在着一些封存了20年的商场。简而言之,我能在嘉兴重新体验一回从出生到现在的中国发展历程。

好在和K师傅在古街喝酒喝的很开心,一个连着一个酒吧逛过去,有驻唱、没驻唱,啤酒吧、威士忌吧,都会喝一杯,主打一个半夜发疯。

喝完酒头重脚轻,拉着K师傅在老城区闲逛。

还记得高中的时候,听语文老师谈起她的导师喜欢在西湖的船上喝酒,喜欢微醺时脚下踩浮云的感觉。体验倒是体验到了,飘飘乎羽化而登仙。可惜我猜在路人眼里大概不是登仙,只是两个醉酒的陌生男子在夜市四处找吃的,大声得谈论一些不知其所以然。

海阔天空的聊了很多,K师傅带给了我一些小小的价值观震撼。不过所言非差,我很早就意识到了我其实一直囿于象牙塔之中,确实需要经常接受一下真实世界的洗礼。

:)时至今日,K师傅也已有自己的温柔富贵乡,不知此后还会不会有这样的机会。

八月飞回了北美宁古塔–麦迪逊。严格来说,其实是在ORD落地,然后坐大巴晃回麦迪逊。

总会想起第一次来的时候,八个人在偌大的机场凄凄惶惶,挤进一辆黑色商务车去麦迪逊。至今也不知道当时租车花了多少钱,应该是个不小的数目。

而此时就只能自己拎着两个大行李狂奔,赶机场的小火车去终点站等大巴。

等大巴得时候突然想起来,上次走这条路线还是和K师傅一起从NY回来,彼时正在准备Purdue的PhD面试,和K师傅闲聊要不要做大巴去Purdue看看。

林林总总,一年的交换经历让我闭上眼睛也知道怎么滚回麦迪逊,但睁开眼睛却全是物是人非的嗟叹。沿途的天气是八月中恰如其分的晴朗,大巴的玻璃也是一如既往的给一切蒙上灰色的滤镜。

半年前在离开麦迪逊的时候是大半夜2点,拎着一堆箱子,路过book store的时候突发奇想大喊了一句f**k u, Madison。大概是被什么土地公听到了,半年后把我逮了回来,真是报应不爽。

像是有什么严格的分界线,来到麦迪逊之后的记忆清晰到我能几乎回想起每一天发生的事情。而相比之下,国内的生活却像是蒙太奇的掠影,由一个个事件串联而成。

也有可能是因为麦迪逊没有什么鲜明的记忆锚点,大抵全是平平谈谈的一天又一天。这么说来我的大一似乎也是这种状态,像是一条稳定而无波澜的河流(:)真的吗)。

然而过于清晰的记忆往往却无从下笔,因为事物的繁杂让我看不清底下的事物,身在庐山之中,不识庐山全貌。国内的生活某种意义上在我起飞的那一刻便画上了句号,地理上的隔离反而给予我某种审视的距离,让我得以更谨慎、更完整地去思考它的轮廓与意义。

于是乎,切换一下风格。一是更多的谈论自己主观的感受,二是更多的谈论一些形而上的杂念,暂时绕开具体的人与事。

避不开的话题是career,平心而论这一年过的并不快乐。

刚开始,给推荐信的Prof并没有打算收我做学生,于是只能先选几门课,看看能不能找到合适的advisor。

这个时候常会想起一句话,“有钱人的最大好处在于,可以心平气和地说,欸,我今天没有钱欸。”

正如博一凄凄惶惶的我一样,甚至有时候在自我介绍时都会刻意省略PhD Program,只称自己为graduation student。

现在回头看来,这一路的选择也颇为奇妙。我最终没有离开DB field,因为我并不认为之前的投入已是沉没成本,更何况Anhai assign了我做564的TA,于是乎决定继续修DB方向的课程,出现在了784 Paris的课堂上,也因此结识了同届DB Group的partner。

人在快淹死的时候,是会下意识抓住任何可能救命的稻草。一如第二学期。我觉得这是一个work-life严重失衡的学期,虽然确实做了很多事情,但付出的代价也不小。过度的工作会导致自己burn out,长时间跨度下一平均反而效率会更低。

我没有怎么认真思考过这些工作是否是必要的,外加自己的性格又习惯性推着自己寻找一些极限,现在想想,有些事情本来完全可以不做。不过好在似乎没有什么不够努力的地方,也没有留下什么明显的遗憾,如是而已。

好在结局不错,然而总觉得生活过的一帆风顺时,波折大概也在不远处了。

人总是会被台前的耀眼而吸引,我也无外乎。

讲讲生活。

和交换的一年相比,还是改善了不少。

这一年,写了一些字,拍了一些照片,做了一些菜。人在一个陌生的地方,总需要做一些熟悉的事情,人为地创造一些归属感。

尽管直到现在,我也未曾有一刻觉得自己属于麦迪逊,而更像是不会停留很久的过客,随时准备前往下一站。相当怪异的一个感觉,仔细想想,这一年似乎已经踏遍了麦迪逊不少地方,也结识了不少朋友,然而至今也不知道为何有种若即若离的疏离感。

当然了,生活必然是具体的,而我却在谈论抽象而虚无的自我感受。一年来,跑了美国不少地方,也去巴拿马看了看“热带风味”,假使有机会,应当单独整理一些文字,记录这些旅途中的故事。

写不动了,瘫在椅子上,突然意识到自己居然快要二十三了,真是奇也妙哉。

对岁月的感受慢慢变得迟钝起来,就好像有一只平扁扁的黑鸟在头上乱蹬乱刨,让我没办法数过三个数。

至于这样的生活是否完全适合自己,我也说不上来。自我性格是否具有普遍性也不得而知,总是试图寻找一些经验,但觉得哪一种于我都对不上号。

也可能我开错了门却又退后不得,但不管怎样,既然门已打开就只能进去,毕竟不能赊账买东西。

前几日去了一趟南边的Lake Wingra,躺在草地上。又一次真真切切的感受到,冬天确乎过去了。闭上眼,能听到风吹过的声音,也能听到远处踩在木板道上的咚咚声,时间在那一刻变得迟缓,偷得一点懒散与安宁。

想起来小时候写作总是被评价“情感不够具体,太虚”。然而长大之后才明白,世界上很多感受本就是虚的,极难抓住它们的边角。正如此刻,我无法确切描述那一瞬的安宁,也无法解释为何在风中感到一丝安心,只感觉像是被什么轻轻托住,不再下坠。

有时候觉得生活就是看一场尚未写完的剧本,角色、场景、对白都在不断变换,而我拍拍手,大概还想坐一会儿,看看接下来会发生什么。

(Modified from 2021.3.19)

//一个季节开门离去,另一个季节从另一门口进来。人们有时慌慌张张地打开门,叫道喂、等等、有句话忘说了,然而那里一个人也没有。关门。房间里另一季节已在椅子上坐下了,擦火柴点燃香烟。他开口道,如果有话忘说了,我来听好了,碰巧也可能把话捎过去。不不,可以了,人们说,不是什么大不了的事。唯独风声涌满四周。不是什么大不了的事,一个季节死去而已。

//–《1973年的弹子球》

我所执念的,不过是夏天的风声,蝉鸣,夕阳和晚星,我所执念的,不过是夏天的炎热,大胆,洪烈与不计后果。

但夏天终究会过去,风声会停息,鸣蝉会僵死,远阳会遥不可及,晚星会在阴云中晦暗,温度会骤降,人心会萎缩,烈火烹油会清汤冷锅。

而慌慌张张想要追上补充的话,最后也只是欲言又止后的不了了之。

当然了,当我换上毛衣,披上羽绒服,裹着围巾在穿梭在寒风中的校园中,当我搓着手在某个冬日的下午和鸽友们热热闹闹聚餐时,当我某天突然发觉穿着羽绒服甚至毛衣很热很闷时,另一个夏天又在无声中悄然而至。

所以最终我所执念的,不过是在某个澄澈透明的下午,趴在窗台上,慵懒的想着,不不,可以了,不是什么大不了的事。

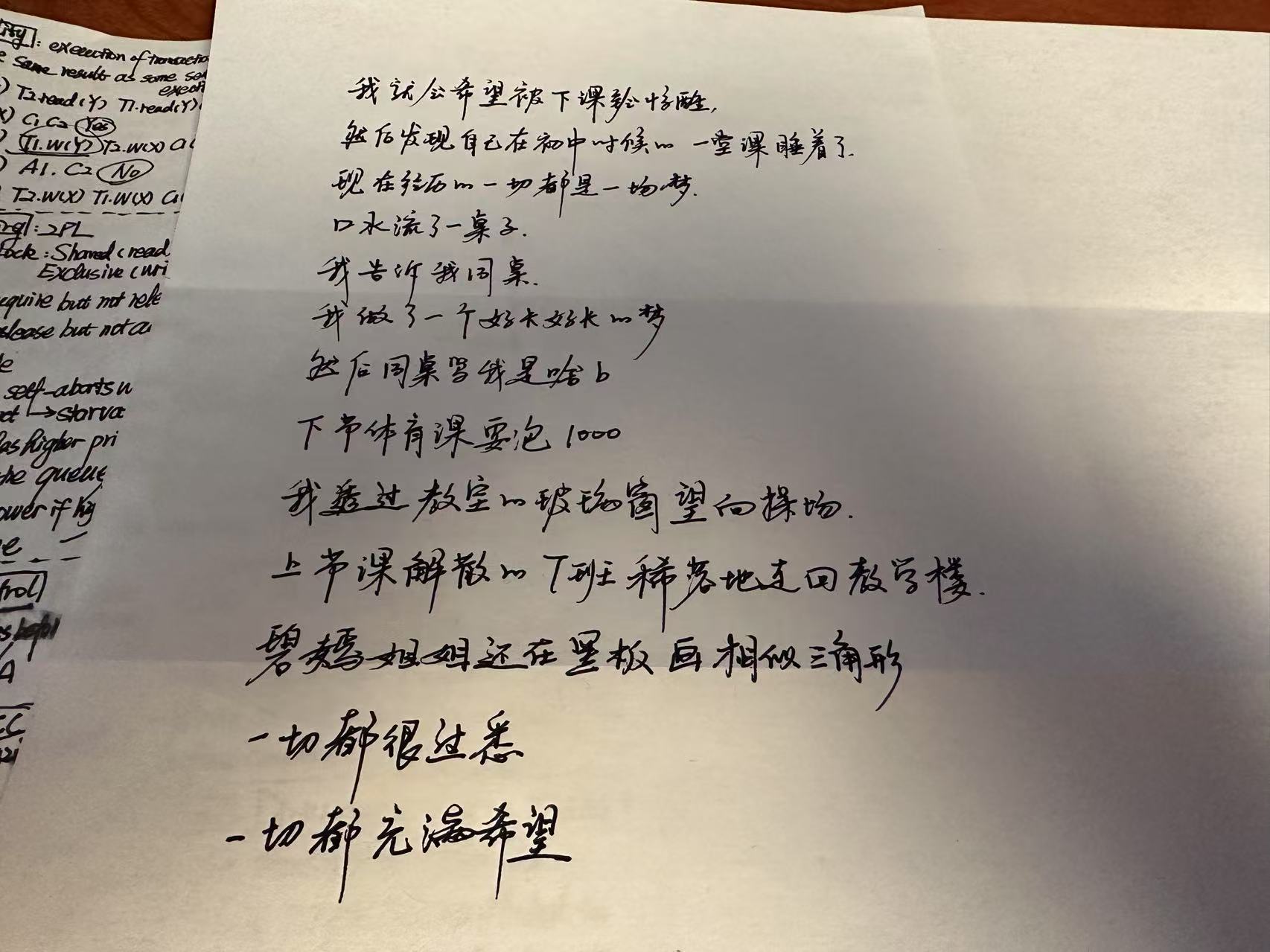

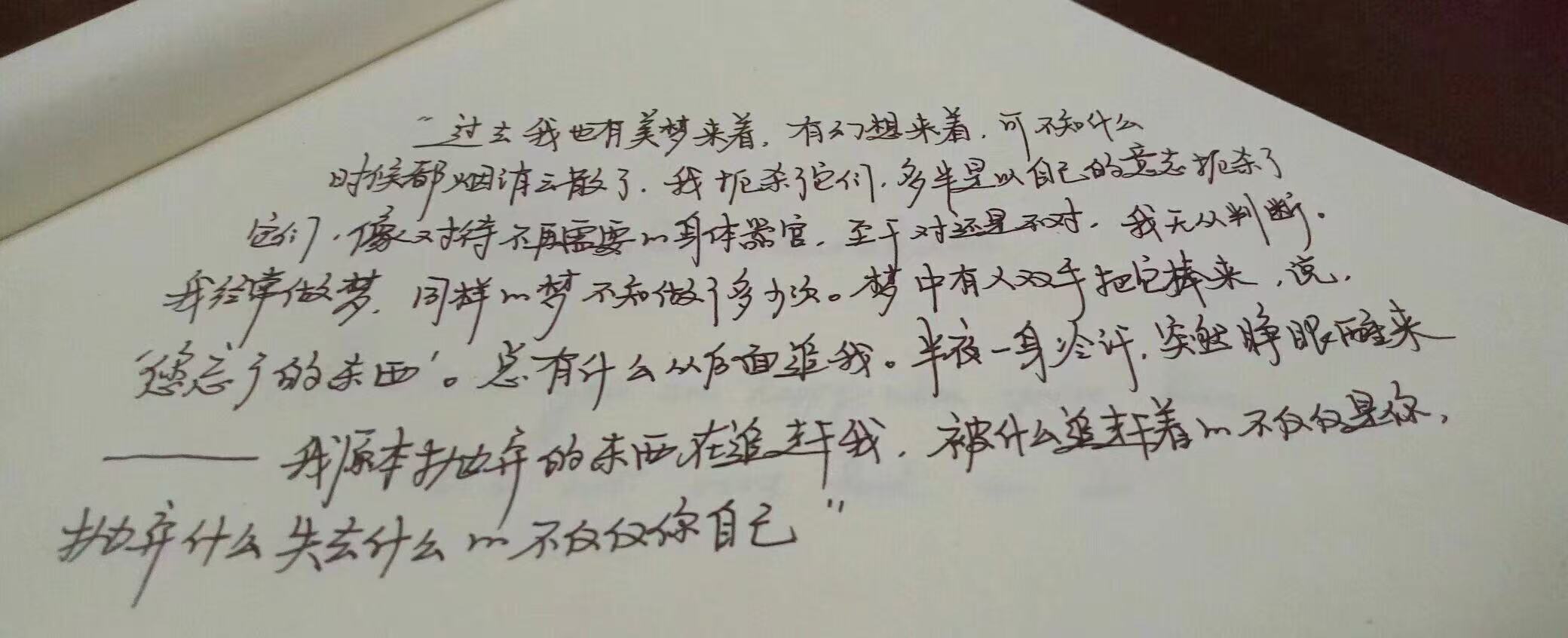

闲暇时翻上一年相册,无意间发现一张VISP时写的文字。可惜人生车轮滚滚向前,对此也是无可奈何。